![]()

日向砂防ダムは、大谷川の合流点より5.2㎞上流地点に位置し、大正14年(1925)に着工、昭和3年(1928)に完成した重力式中詰石コンクリート砂防ダムでありましたが、その後、昭和27年(1952)には高さ6mの嵩上げ増設を計画し、昭和28年(1953)に完成しました。 昭和41年(1966) 9月25日の台風26号によって、稲荷川の中・上流部の崩壊が多発し、流域の様相が一変してしまいました。日向砂防ダムの広大な貯砂面積とその抑制効果は、かねてから着目されていましたので、中流部対策として既設ダム群の分割嵩上げや、新規ダム案も検討されましたが、最終的には日向砂防ダムの嵩上げ案が採用され、第2回目の嵩上げ工事を昭和49年(1974)に着工し、昭和57年(1982)に完成しました。これが日本最大規模の高さ46m・長さ173mを誇っています。 土木学会は平成26年度(2014)の土木学会選奨土木遺産に日光の「日光稲荷川流域の砂防堰堤群」を認定しました。1920~1930年代に造られた計16基の堰堤が対象になっていますが、その中に下記釜ツ沢砂防堰堤など7基の国登録有形文化財が含まれています。日向砂防ダムは含まれていません。 すでに県内では、平成14年度(2002)に 晩翠橋が、平成17年度(2005)に宇都宮市水道施設群(今市浄水場、戸祭配水場、第六接合井)が、平成19年度(2007)に境橋が、平成20年度(2008)に黒川発電所の膳棚水路橋が、平成21年度(2009)に旧須花隧道(トンネル)が、平成22年度(2010)には鬼怒橋が、平成23年度(2011)に五行川橋梁・小貝川橋梁が、平成25年度(2013)に所野第一発電所「外山原取水施設」が認定されています。いずれも、本ホームページに掲載しています。) |

|

釜ツ沢砂防堰堤などが国の登録有形文化財に 国は文化審議会の答申を受け、平成14年(2002) 8月21日、日光市の稲荷川に大正時代から昭和初期にかけて築かれた釜ツ沢砂防堰堤など7基を登録有形文化財に登録しました。本県で土木構造物が登録されたのは初めてです。 |

|

| 釜ツ沢砂防堰堤 (左写真の上流側) 堤 高: 20.0m 堤 長: 64.0m 形 式: 重力式練石積堰堤。 水通部の前面に導水 堤と床固がそびえる 特異な構造である。 昭和8年(1933)建設 |

釜ツ沢下流砂防堰堤 (左写真の下流側) 堤 高: 17.0m 堤 長: 25.0m 形 式: 重力式練石積堰堤。 水通部が副長で丸み 付き台形になってい る。 昭和7年(1932)建設 |

|

稲荷川水難供養塔(日光市指定文化財) 寛文2年(1662) 6月稲荷川の大洪水により、当時山内東側の稲荷川沿いに集落していた稲荷町が一瞬にして水に呑まれ、140余人が溺死したと記録されています。 この笠塔姿の二基は、翌寛文3年(1663)水難者を供養して建立されたもので、塔の左側面には、水死者と思われる人名が彫られています。 |

砂防塔 日光の河川は今までに、天長4年(827)・寛文2年(1662)・明治35年(1902)と大洪水が発生し、家屋や田畑が流出し、多くの犠牲者をだした歴史があります。そのため、近代土木技術で現在の河川の姿に生まれ変わり、砂防事業に取り組んできた佐々木耕朗初代市長が砂防功労者として建設大臣から表彰を受けました。それを契機に昭和48年(1973) 8月21日に砂防塔が完成しました。それ以降、毎年この日に砂防祭を開催しています。 |

|

(利根川百年史) |

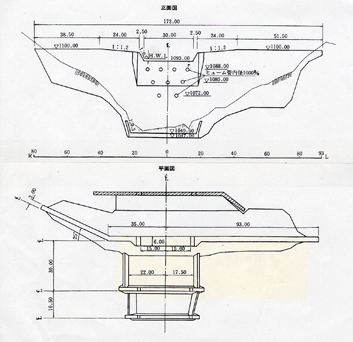

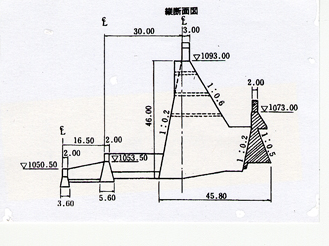

| 所 在 地 日光市日向地内(稲荷川上流) 管 理 者 国土交通省 建設時期 昭和 3年(1928)完成 昭和28年(1953)第1回嵩上げ工事完成 昭和57年(1982) 9月第2回嵩上げ工事完成 用途・目的 砂防ダム 規 模 形状:堤高 46.0m 堤頂長 173.0m 堤体積 99,795㎥ 形式:重力式コンクリート砂防ダム 天端処理 割石張 計画貯砂量: 128万㎥ (既設の推砂量と合せて150万㎥) |

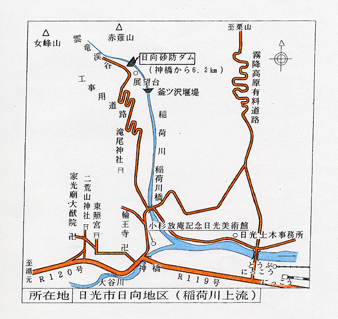

案 内 図 |

| 参考文献 | |

| 利根川百年史・利根川百年史編集委員会 日光砂防70年のあゆみ・建設省関東地方建設局日光砂防工事事務所 わたしたちの山と川 大谷川物語・砂防広報センター |

| 目次に戻る | 次は男体山の砂防工事へ |