![]()

これまでの境橋の変遷を見ますと、舟橋ができたのが明治30年(1897)で、それ以前は渡し舟であったそうです。この舟橋は、長さ6間(約11m).幅7尺(約2m)の舟を10艘並べて鎖で両岸につなぎ、その上に梁を渡し、板を並べたものでした。 その後、大正9年(1920)に木橋を架け、昭和12年には現在の永久橋になりました。今では幅員が狭く老朽化も著しいが、歴史を感じさせる高欄には、川や景色を眺めるためのバルコニーが4個所あり、当時ではモダンなデザインだったと思います。 この地は、那珂川県立自然公園の核心地として、川面に映える紅葉の山並、水面に揺れるアユ釣り舟、そうした風景が京都の嵐山と桂川の風景に似ていることから「那須嵐山」の呼び名がつけられています。 土木学会は平成19年度(2007)の土木学会選奨土木遺産に認定しました。すでに県内では、平成14年度(2002)に晩翠橋が、平成17年度(2005)に宇都宮市水道施設群(今市浄水場、戸祭配水場、第六接合井)が認定されています。いずれも、本ホームページに掲載しています。 |

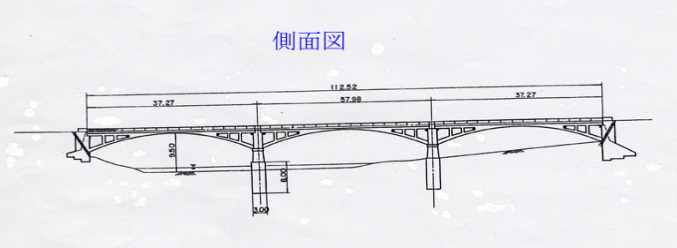

景観鑑賞用のバルコニーがある開腹扁平3連アーチ橋 |

所 在 地 管 理 者 建設時期 用途・目的 規 模 |

那須烏山市大沢・宮原(那珂川) 栃木県 明治30年(1897) 舟橋 大正 9年(1920) 木橋 昭和12年(1937) 現橋完成 道路橋(主要地方道 那須黒羽茂木線) 橋長・幅員:112.52m×6.10m 支間割:37.27m+37.98m+37.27m 形式:上部工 上路鉄筋コンクリート・開腹 扁平3連アーチ橋(ヴォールト+板)。 バルコニー設置 下部工 (橋台) 重力式 (橋脚)井筒基礎 重力式 |

(栃木県橋梁現況調査表) |

|

大正 9年の木橋 (烏山町史) |

| 明治30年の舟橋 (烏山町史) 舟橋は、幅7尺(約2m)、長さ6間(約11m)の 舟を10艘ならべて鎖で両岸につなぎ、その上に梁を 渡し、板を並べたものです。 |

|

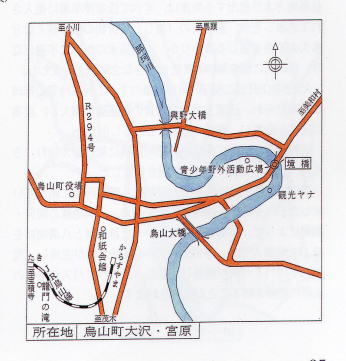

案 内 図 |

|

| 参考文献 | |

| 烏山町史・烏山町史編集委員会 栃木県大百科事典・栃木県大百科事典刊行会 |

| 目次に戻る | 次は新那珂橋へ |