![]()

この通称、明治トンネルの長さは117mで、人一人がやっとかがんで通れる規模ですが、 彦間と足利をじかに結ぶ道として重宝がられました。 平成6年(1994) 2月に開通以来105年にして田沼町史跡名勝天然記念物に指定されましたが、その後の大雨などにより、入り口部に崩れ落ちた土砂は取り除かれましたが、トンネル内は落石のおそれがあり危険な状態です。 やや離れて現在の昭和トンネルが昭和55年(1980) 5月に開通しています。さらに北に、風情あるレンガ造りの大正トンネルが残っていますが、内部は落書きだらけで、偉業をしのぶにはほど遠く荒れた状態です。 地元では、周辺を須花坂公園として、ハイキングコースの整備や、そば店「憩い館」の運営など、人が訪れる観光名所のトンネルに、さらに、茂平翁の偉業を顕彰する考えももっています。 土木学会は平成21年度(2009)の土木学会選奨土木遺産に認定しました。すでに県内では、平成 14年度(2002)に晩翠橋が、平成17年度(2005)に宇都宮市水道施設群(今市浄水場、戸祭配水場、第六接合井)が、平成19年度(2007)に境橋が、平成20年度(2008)には黒川発電所の膳棚水路橋が認定されています。いずれも、本ホームページに掲載しています。 |

||

明治トンネル 延長 117m 手掘り 明治22年(1889) 1月 完成 |

大正トンネル 延長 82.1m ・幅員 3.0m 煉瓦覆工 大正 6年(1917) 完成 田沼側の坑門(ポータル壁面) 装飾性の少ない切石積だが、素朴で味わいをもっています。 |

煉瓦で巻かれた、大正トンネルの内部 |

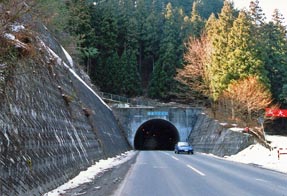

昭和トンネル 延長 154.0m・幅員 6.0m・建築高 5.3m コンクリート巻立て 昭和55年(1980) 5月 2日 完成 |

| 所 在 地 佐野市下彦間・足利市名草中町 管 理 者 佐野市 建設時期 明治14年(1881)工事着手 明治22年(1889) 1月トンネル完成 用途・目的 道路トンネル(現道、一般県道 飛駒足利線) 規 模 延長 117mの手掘りトンネル |

案 内 図 |

参考文献 |

|

| 田沼町史・田沼町 |

昔々。佐野の飛駒から足利へ行くにはな、須花坂という険しい坂道を越えねばならなかったんだ。いつのころか、村に不思議なうわさが立ったんだ。「須花坂で妙な音が聞こえた」「カツン、コツンて」 この音の主は、田島のじ様だったんだと。坂の北の山すそを朝から晩まで掘り続けた。このじ様、山持ちのお大尽様でなあ、何一つ不自由のない暮らしだったんだ。けど、年をとって「村人が困る坂にトンネルを掘ろう」と取り掛かったわけだ。 しばらくすると、またうわさが立った。「道楽じゃあ、今に飽きるで」。けど、一心不乱に掘るじ様を見て、村人の気持ちも変わってきたんだ。トンネルがあればどんなにいいか、一番分かっているのは村人だ。手伝う人は日ごとに増え、ノミやクワで掘り続けていったんだと。 けど、いっくら掘っても、仕事は一向に進まない。手伝いは減り、また、じ様一人になってしまった。じ様はあきらめず、何年も掘り続けていった。財産を使い果たしたが、決意は固くなるばかりだったと。 そんなある日のことだった。思いっきりつちを振り下ろした時だ。「カチン、ガラガラー」という音がして、一筋の光が、じ様の前に差したんだ。「ああ、とうとう通ったぞー、貫いたぞー」。思わずじ様は、穴に響き渡る声で叫んだ。 長く伸びた髪の毛、深く刻まれたしわ、泥だらけの体からは、望みを成しとげた喜びがあふれ、目はキラキラと輝いていたんだと。こうして、トンネルは完成していったんだ。 とさ この民話は下野新聞「下野民話の旅」の平成21年10月18日(日曜日)付けのものを掲載しました |

| 目次に戻る | 次は操橋へ |