![]()

工事は 隧道354間(644m)・開渠521間(947m)・掛樋24尺(7.3m)が行われ、その他水圧鉄管の布設、機器の据付けなどが、人力を主体に牛馬などの畜力によるものだっただけに、地盤が軟弱で落盤や崩壊などが起こり、苦労したと伝えられています。外山原導水路の水路橋や外山原ダムは建設当時の姿で残っています。 その後、経営及び設備は幾多の変遷を経て、昭和26年(1951)の電気事業再編成により、東京電力㈱に統合されました。 土木学会は平成25年度(2013)の土木学会選奨土木遺産に「所野第一発電所外山原取水施設」を認定しました。1800年代に建設された国内現役最古の水力発電用堰堤や大谷川支流の赤沢川に建設された外山原取水施設、煉瓦造りの鳴沢川取水口、導水路、旧水圧鉄管固定台跡などの一連の施設が対象となっております。水力発電の黎明期が分かる国指定重要文化財級の建造物と評価されました。 土木学会の選考委員を務める足利工業大学の福島二郎准教授は「わが国最初期の水力発電の様相が分かる貴重な建造物。地域の近代化に取り組んだ先人たちの熱意や心意気を伝える土木遺産でもある」と話しています。(土木学会認定の項は下野新聞記事より抜粋させて戴きました。 すでに県内では、平成14年度(2002)に 晩翠橋が、平成17年度(2005)に宇都宮市水道施設群(今市浄水場、戸祭配水場、第六接合井)が、平成19年度(2007)に境橋が、平成20年度(2008)に黒川発電所の膳棚水路橋が、平成21年度(2009)に旧須花隧道(トンネル)が、平成22年度(2010)には鬼怒橋が、平成23年度(2011)に五行川橋梁・小貝川橋梁が認定されています。いずれも、本ホームページに掲載しています。) |

|

(左)外山原ダム 練石積コンクリートダム 堤 高 : 3.73m 堤頂長 : 26.70m 明治30年(1897)建設 |

||

| このダムは自然石を乱積し、排砂門は切石布積の石造です。 明治30年代の発電用ダム(愛知の岩津と並ぶ)として、現存・現役では最古のものと思われ、保存状態も良好です。 |

旧水圧鉄管固定台跡 旧水圧鉄管固定台跡 |

所野調整池 |

||

| 有効貯水容量: 45,000㎥ 湛水面積 : 15,000㎡ |

|||

|

(左)外山原水路橋 (明治後期に特有の煉瓦造の発電用水路アーチ橋) |

|

| 煉瓦張コンクリート造 高さ : 2.53m 長さ : 16.36m 幅 : 1.97m 明治30年(1897)建設 |

||

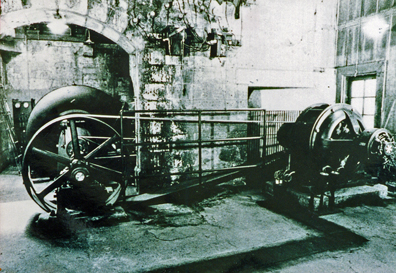

| 栃木県水力発電の第一号 明治23年(1890) 7月、下野製麻㈱(当時の下野麻紡織㈱)が、鹿沼町下川原に行川および今市の吉沢用水から取水して、工場操業と同時に工場の電灯用として自家発電したのが、本県における最初の水力発電です。 水 車 イギリス製95馬力タービン 1台 アメリカ製65馬力タービン 1台 発電機 アメリカ・エンジン式直流発電機 (電圧100v・電流160A) 大正11年(1922) 9月には認可出力40kwの交流発電機に変更されました。写真の水車・発電機は大正11年頃のものと思われます。 (帝国繊維㈱鹿沼工場 提供) |

|

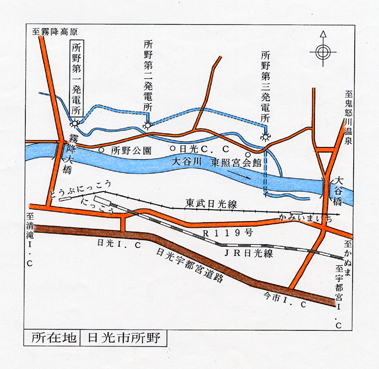

案 内 図 |

|||

所 在 地 管 理 者 建設時期 用途・目的 規 模 |

日光市所野 東京電力㈱ 明治30年(1897) 4月発電開始 水力発電 形式:調整池式 発電所最大出力: 4,200kw 最大有効落差 : 1号 37.33m 2号 37.30m 最大使用水量 : 13.21㎥/s |

||

| 参考文献 | |||

| 鹿沼市史・鹿沼市史編さん委員会 栃木支店 水力発電史・東京電力(株)栃木支店水力発電史編集委員会 とちぎの電力・東京電力(株)栃木支店 日本の近代土木遺産 現存する重要な土木構造物2000選・土木学会土木史研究委員会 |

|||

| 目次に戻る | 次は細尾発電所へ |