![]()

�Α��̋��r |

|

||

�_���e�̓��H�ɋO���̐��H�����тĂ��܂����B�i���D�̓����j �����d�C�O�� �@����23�N(1890)���{�S����Ђɂ��A���������J�ʂ��A�����ƓS���Ō���܂����B����41�N(1908)�ɂ͓����d�C�O�������n�݂���A����43�N(1910) 8��10���A�����Ɗ�̕@�i����Ɣn�Ԃ̊ԁj�̉^�]���J�n���܂����B����ɁA�吳2�N(1913)�ɂ� �n�Ԃ܂ʼn������܂����B �@���̌�A�o�X�E�}�C�J�[�̎���ƂȂ菺�a43�N(1968)�ɂ͓����w����n�ԊԂ�9.6km���p�~�ƂȂ�܂������A����܂ŁA�n��A���E�ό��A���Ɋ��܂����B �u�����̎Ў��v�����E��Y�ɓo�^���ꂽ�����A���ɂ₳�����A���g���ȘH�ʓd�Ԃ̏��ł́u�ǂ��́v�̎v���o�ƁA�ꖕ�̐S�c���������͎̂������ł��傤���B |

�@�_���̂����Ƃ𑖂�����d�C�O��200�`203���A���̎��p�͋D�ԉ�А��̂��̂ł��B�i���������ق����E1995. 11. No 22�j  |

||

�i����V���� ���j |

|

||

| �ۑ��C���H�� �@�H���́A������Јꎛ����ϑ����ꂽ���c�@�l�u�����Ў��������ۑ���v�ƁA�ۑ�����Ƃ𐿂������������s���̋Ǝ҂ɂ���čs���܂����B �@�]�ˊ��̍ō��Z�p�����W���Č������ꂽ�u�����̎Ў��v�́A�`���Z�p���p�����Ă���s���̐E�l�W�c�ɂ���āA�Ăѐ��E�̋r���𗁂т邱�Ƃł��傤. �@�����Ȃ�ł͂̋Z�p�́A�S���̕������C���ł���������Ă���A���{�̓`���Z�p�����[�h���Ă��܂� |

|||

|

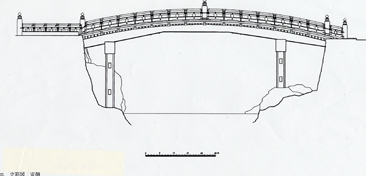

���@�ʁ@�}�@�i���@���j  |

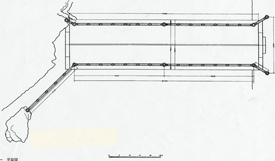

���@�ʁ@�}  |

| �� �� �n �@�@�@�@�@ �����s�R���E�㔫�Β� (��J��) �� �� �� �@�@�@�@�@ ������r�R�_�� ���ݎ����@�@�@�@�@ �哯3�N(808) ���썑�i�̋k�������R�������˂��A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȍ�16�N�ڂ��Ƃɉ˂��ւ���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i6�N(1629) �˂��ւ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i13�N(1636) ���֍H���i�]���̗l ������V�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����35�N(1902) 9��28�� �^���ŗ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����37�N(1904) �Č� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a31�N(1956) ��̏C�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����13�N(2001) ���ݕۑ��C���� �p�r�E�ړI �@�@�@ �ЎQ�� �K �́@�@�@�@�@�@�@ �����E�����F91.80�ځ~24.40��.(27.82m)�~(7.39m) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���F�ؑ����苴�A�Α��̋��r |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�ʁ@�}�@�i��@���j

�i�d�v�������@��r�R�_�� �_���j |

�ā@���@�} |

| �Q�l���� | ||||

| ���{�̓y�؈�Y�i���{�����̏ے��A�ߑ㉻��Y��K�˂āj�E�Έ��Y �d�v��������r�R�_�А_���E������Јꎛ�������ۑ��ψ��� �G�t���Ɍ��鋽�D�̓����i�Έ�q�v�G�t���R���N�V�������j�E��������� �����ЂƂ̓���������i�B�ꂽ�j�Ղ�K�˂āj�E�����ӂ邳�ƃ{�����e�B�A |

||||

| �ڎ��ɖ߂� | ���͖��O���� | |||

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@