明治末期から大正期に建てられた、土蔵や黒塀などが連なる巴波川沿いの光景は、舟運の盛んであったころをしのばせます。 |

船着場の面影を残す平柳河岸跡 船着場の面影を残す平柳河岸跡 |

| (下野新聞社 提供) |

|

|

|

| 大正2年(1913)頃の河合町開明橋下の筏流し 栃木町の背後地をなす山村から切り出された木材は、筏に組 まれ巴波川を下り、江戸深川の木場まで運ばれました。 [河合町 茂櫛安可氏提供(栃木市史 通史編)] |

明治20年(1887)頃の幸来橋界隈 巴波川のほとりには、船積問屋や豪商の倉庫がいらかをならべ、都賀(部賀)舟が就航していました。 舟のうしろに見えるのが幸来橋です。 [片岡写真館提供(栃木市史 通史編)] |

明治23出版 大日本博覧図栃木県之部 このエッチング絵図は非常に貴重な資料です。巴波川が満々と水をたたえており、平柳河岸では問屋の人々が「部賀船の荷物をおろしたり、米俵が積み込まれて、出荷を待っているところです。 また、右手奥の例弊使街道には多くの商家が立ち並び、人々が活気にみちている様子がうかがえます。 (栃木の例弊使街道を考える会) |

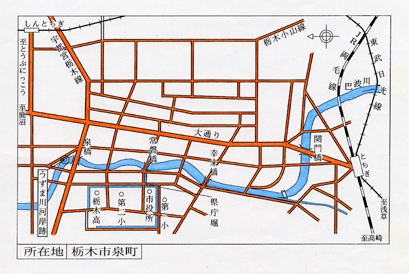

| 所 在 地 河岸の成立 用途・目的 |

栃木市泉町(巴波川) 元和年間(1615〜1623) 舟運 |

案 内 図 |

参考文献 |

|

| 栃木県史・栃木県史編さん委員会 栃木市史・栃木市史編さん委員会 目で見る栃木市史・栃木市史編さん委員会 |

| 目次に戻る | 次は阿久津河岸跡へ |